影像,是时光的琥珀,是时代的视觉史诗。在镜头与现实的交汇处,中国当代摄影家以独特的审美视角与深沉的文化自觉,用镜头镌刻着具有中国精神、东方美学的时代印记。中国艺术鉴赏网推出《中国当代摄影人物100人》专栏,旨在聚焦一百位杰出摄影创作者,透过他们的镜头语言,展现中国摄影艺术的多元面貌与时代深度。这不仅是一次对摄影创作的系统梳理,更是一场跨越时空的文化对话。我们期待通过这一专栏,推动摄影艺术从“记录”走向“表达”,从“本土”走向“国际”,让影像成为沟通中外的视觉桥梁,传递中华文化在当代的创造性转化与创新性发展。让我们一同走进这一帧帧光影构建的视觉史诗,见证摄影作品如何以沉默而强大的力量,讲述中国故事、塑造时代精神。——专栏主持人荒野

在数字影像爆炸性增长的今天,麻建雄的镜头却固执地对准了武汉那些正在消逝的街巷角落。这位从橱窗设计师转型的城市记录者,以“把影像还给城市,用影像服务城市”的朴素信念,为我们打开了一扇通往城市记忆深处的门。他的影像实践早已超越简单的记录,成为一场与城市历史、个体记忆和时代精神的深刻对话。

麻建雄的艺术生涯始于“老橱窗”设计。这一起点深刻影响了他对城市视觉表达的认知。橱窗作为城市商业空间的“眼睛”,是商品与市民的视觉对话窗口,融合了绘画、文学、影视、建筑等多重艺术语言。这段经历塑造了他对视觉传播的综合理解能力,使他敏锐地意识到影像不仅是美学表达,更是信息的载体和情感的纽带。

从橱窗设计到城市管理,再到纪实摄影的转向并非偶然。麻建雄的每一次身份转换都伴随着观察视角的深化。橱窗设计让他精通视觉的吸引力法则;商业管理则赋予他宏观视野,理解城市作为复杂有机体的运行逻辑;最终,纪实摄影成为他整合这两种经验的完美媒介——用微观叙事承载宏观关怀。这种复合背景使他的摄影实践天然具备了跨学科的厚度,能够将市井烟火置于城市发展的宏大背景中解读。

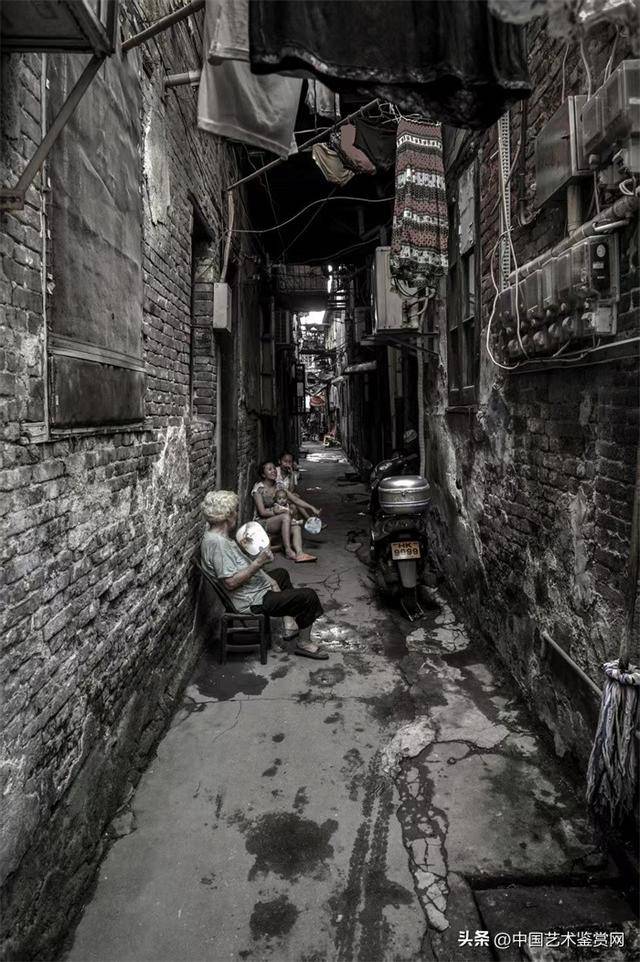

面对武汉疾风骤雨般的现代化进程,麻建雄的纪实摄影本质上是一场与推土机赛跑的“视觉考古”。他选择了一条“专题性、抢救性、速写式”的创作路径,其镜头聚焦的“汉正街”“显正街”“西大街”“昙华林”等,无不处于城市更新的风口浪尖。这些影像超越了简单的建筑记录,成为城市空间中的“记忆之场”。法国历史学家皮埃尔·诺拉提出的这一概念,指那些承载集体记忆的物质或非物质载体。在麻建雄的镜头下,青石板路、斑驳砖墙、烟火市井都成为武汉市民集体记忆的具象化身。

他的拍摄方式本身就是一种“田野调查”。带着“三分读书、三分调研、四分摄影”的严谨态度,麻建雄在街巷中穿行如同一位人类学者。他追寻的不仅是建筑遗迹的物理形态,更是“隐藏在老街巷深处的鲜为人知的历史”,是“市井烟火中普通百姓的喜怒哀乐”,是那些曾经上演的“历史故事与传奇人物”。这种深度参与式观察,使他的作品如《大城根脉》《汉阳街巷》《显正街记忆》等,具备了珍贵的双重价值:既是感性的视觉艺术,更是严谨的城市变迁视觉文献。它们为未来构建武汉城市史提供了不可替代的第一手图像证据。

麻建雄的影像实践最动人之处,在于他深刻理解并践行了纪实摄影的公共属性与社会责任。他从未将影像视为个人艺术表达的私有物,而是将其定位为连接过去与未来、个体与集体的公共资源。这种洞见最震撼的体现,是他将个人创作的60张作品与收藏的240张珍贵历史影像(包括武汉老橱窗纪实照片原片),连同相关文献资料,悉数无偿捐赠予武汉美术馆。这一行为本身即是对瓦尔特·本雅明所强调的“机械复制时代”艺术品“光晕”(aura)的一次意义重构——他将私人收藏的“光晕”转化为公共记忆的“光芒”,让个体视角汇入城市集体记忆的长河。

由此诞生的“为工农兵服务——麻建雄藏武汉老橱窗照片展”及其同名出版物,被著名摄影评论家顾铮誉为“珍贵的城市记忆”和“跨越了近30年历史的武汉城市记忆的视觉文献”。这些老橱窗影像,作为特定历史时期商业文化、社会审美与市民生活的交汇点,其价值早已溢出单纯的怀旧,成为解码中国商业发展史与商业美术史的独特密码。

他对历史影像的“再发现”与“再激活”工作同样具有公共史学意义。抢救、编辑并研究比利时医生菲利普于1898-1908年间拍摄的400余张武汉影像,最终促成《武汉晚清影像》的出版。这些尘封百年的异域视角,为武汉的城市肌理注入了更为深厚的时间维度,使当代研究者得以在跨越三个世纪的影像层叠中,更立体地触摸城市的脉动。这种工作方式与阿莱达·阿斯曼提出的“动态存档”理念高度契合——记忆并非静态封存,而是通过对档案的持续激活与重新阐释获得新生。

麻建雄深谙,影像的力量不仅在于拍摄,更在于传播与共鸣。他构建了一个多维度、立体化的影像传播生态系统,使其作品的影响力最大化:

学术深耕:通过出版《显正街记忆》等专著,他创造性地将个人童年叙事、历史考据与当下感悟熔于一炉,采用图文并茂的随笔体,使学术研究兼具温度与可读性,打破了学术著作与大众阅读的壁垒。

空间对话:个人摄影展览是其理念的重要呈现场域。美术馆的白盒子空间赋予这些街头影像以仪式感,引导观众进行凝视与反思,将日常景象升华为文化记忆的符号。

知识分享: 讲座与授课是他面对面传递热情与知识的渠道,直接播种对城市历史的兴趣与敬畏。

融媒体实践:积极拥抱小视频、网络推文等新媒体形式,实现了线上线下的全方位覆盖,使城市记忆的传播突破时空限制,触达更广泛的受众。

这种全方位的传播策略,实践了传播学者詹姆斯·凯瑞提出的“传播的仪式观”——传播不仅是信息的传递,更是共同信仰的塑造。麻建雄通过多元渠道,将关于武汉老街巷的个体记忆与观察,成功地转化为城市共同体共享的文化仪式与集体认同。

驱动麻建雄数十年如一日行走在街巷深处的,是那份对武汉刻骨铭心的“乡愁”(Nostalgia)。作为“土生土长的武汉伢”,他的镜头饱含着深切的情感认同。他深情地描述:“光阴把市民世代生活的平淡和传奇深植在老街巷,把城市的春华秋实和岁月荣光镌刻进老街巷,这里栖息着城市历史的灵魂,延续着城市的文脉和精神。”这种情感并非沉溺于过去,而是一种清醒的、指向未来的责任感。他用影像对抗遗忘,用记录守护根脉,其核心是希望“让文明传承,让文化延续”。

著名摄影家朱宪民精准地概括了麻建雄影像的精神内核:始终将镜头对准身边的人和物,擅长捕捉城市高速发展中的某个阶段和侧面,以系列影像见证历史,记录历史,反映民众心声,揭示深刻主题。他的作品因而超越了简单的文献记录,成为一种深情的“城市诗学”。

在那些定格的瞬间里——也许是尚德里弄堂里飘出的炊烟,是都府堤上斑驳的光影,是汉正街喧嚣市场里一个沉静的侧影——我们不仅看到了消失的物理空间,更感受到了一个城市独特的生活韵律、情感温度与精神气质。这些影像构成了武汉这座城市的情感地形图。

麻建雄的纪实摄影实践,是一部用镜头书写的武汉城市生命传记。他的足迹遍及武汉三镇的老街巷,他的镜头穿梭于历史尘埃与现实变迁之间,他的行动构建起一个从抢救拍摄、学术研究到公共传播、无偿捐赠的完整价值生态链。他证明了纪实摄影不仅是现实的镜像,更是塑造集体记忆、参与城市文化构建的能动力量。

在麻建雄的影像中,我们看到了一个摄影家如何以其深刻的城市情感、强烈的历史责任感和前瞻性的公共意识,将镜头转化为守护城市灵魂的盾牌,将瞬间定格为永恒的史诗。他的实践启示我们:真正的城市更新,不仅在于拔地而起的高楼大厦,更在于对历史根脉的深情凝视与守护。麻建雄,这位城市记忆的守夜人,用光影为武汉这座大城铸就了不朽的文化根脉。