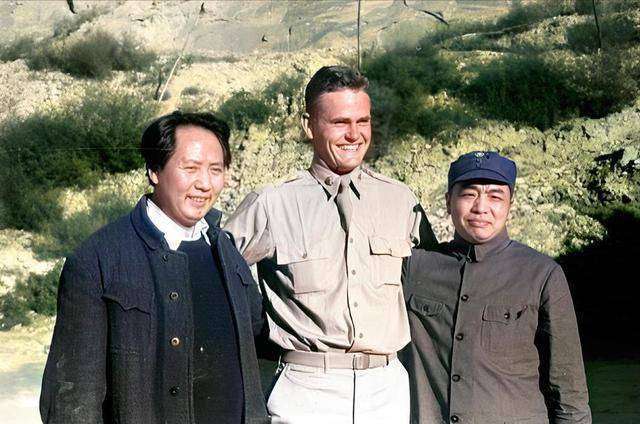

这张泛黄的老照片定格了1944年一个具有特殊历史意义的瞬间——、周恩来、朱德等人与中外记者西北参观团的珍贵合影。照片中,领导人们的衣着朴素得令人动容:褪色的棉布制服上布满褶皱,有些甚至能看到明显的补丁痕迹,脚下的布鞋也沾满了黄土。然而正是这样质朴的装束,反而更衬托出他们眼中闪烁的智慧光芒。微微前倾的身姿,周恩来从容不迫的微笑,朱德宽厚慈祥的面容,无不彰显着革命者特有的精神气质。他们身后简陋的黄土窑洞和斑驳的砖墙,与人物炯炯有神的目光形成鲜明对比,仿佛在无声地诉说着那个年代人安得广厦千万间的崇高理想。

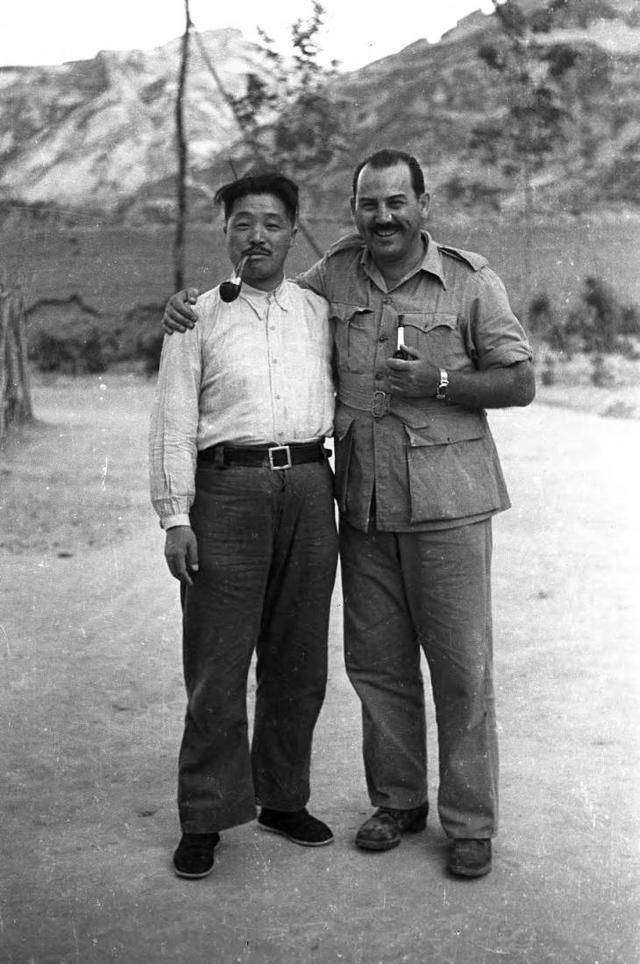

1944年夏,一支由、路透社等国际媒体组成的记者团突破重重阻碍来到延安。其中一位美国记者用镜头记录下了大量珍贵影像。照片最左侧开怀大笑的是彭德怀将军,他标志性的爽朗笑容极具感染力,连眼角的皱纹都洋溢着革命乐观主义精神。身旁的朱德总司令身着洗得发白的浅灰色军装,胸前的钢笔在阳光下泛着微光。依次向右是儒雅的、沉稳的和幽默的陈毅,他们或站或坐的自然姿态,展现出革命将领们平易近人的一面。这些历经战火洗礼的面孔,通过外国记者的镜头穿越时空,为我们还原了延安时期真实的历史图景。

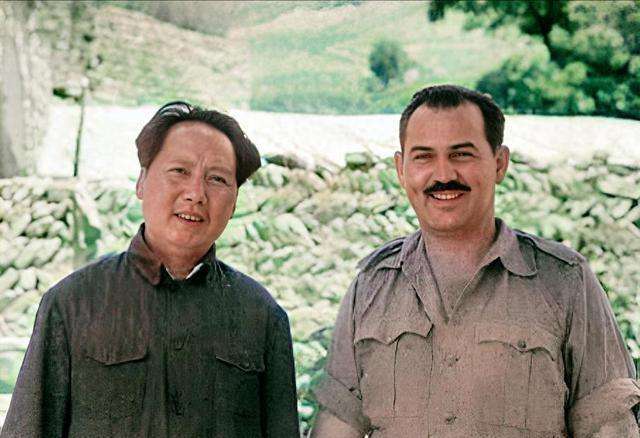

在一张特别的合影中,正与美国记者亲切交谈。他穿着打补丁的深蓝色中山装,裤脚还沾着陕北特有的红土,但脸上温暖的笑容却让人如沐春风。当时正值抗战最艰苦的阶段,却始终保持着从容不迫的气度。据史料记载,他常常在杨家岭的窑洞里与记者们促膝长谈,用生动的比喻讲解抗日根据地的建设情况。延安交际处还精心安排了参观行程,记者们得以亲眼目睹抗日军政大学学员的操练、边区工厂的生产场景,以及民兵组织的实弹演练。这些实地见闻彻底改变了外界对的刻板印象。

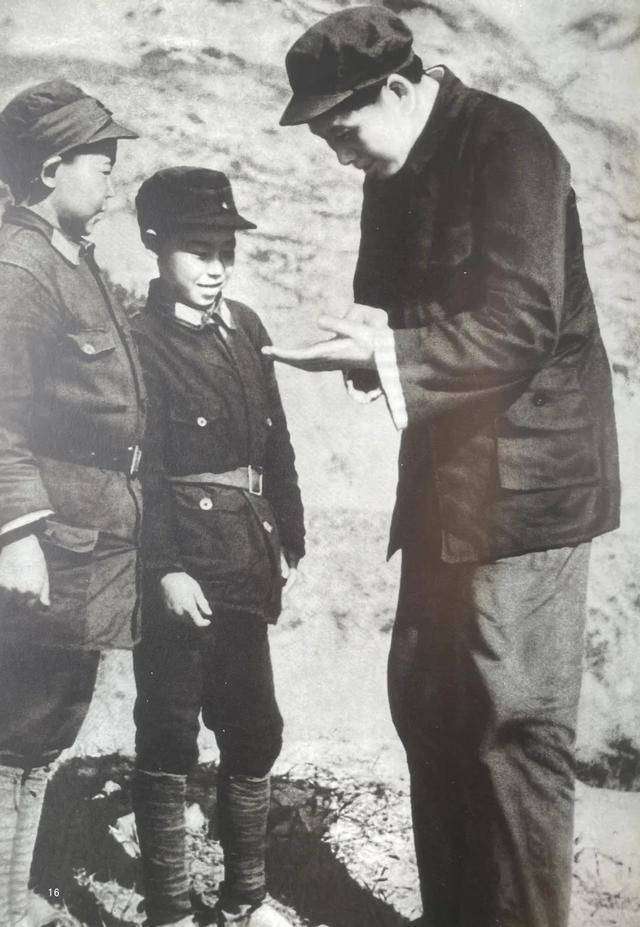

记者约翰·罗德里克在回忆录中这样描述他与朱德的会面:这位指挥千军万马的将军,看起来更像一位乡村教师。当他用长满老茧的手为我斟茶时,我几乎忘记了他就是让日军闻风丧胆的八路军总司令。确实,照片中的朱德总是面带慈祥的微笑,眼角的鱼尾纹里藏着无数战场上的智慧。但当他谈起平型关大捷时,那双温和的眼睛会突然迸发出锐利的光芒。

另一帧珍贵的影像记录了周恩来工作时的场景。他身着粗布制服伏案疾书,煤油灯昏黄的光线勾勒出他清瘦的侧脸。特别引人注目的是他执笔时专注的眼神——既有着外交家的睿智,又饱含革命者的坚毅。这位美国记者还参加了边区的一次欢迎晚会,他在即兴发言中动情地说:我看到的八路军战士,每个人眼里都有光。他们用最简陋的武器创造着最伟大的奇迹。后来他将这些见闻汇编成《红色中国报道》,书中对延安三三制民主政权、大生产运动的真实记录,打破了西方世界对红色中国的诸多误解。该书出版后在国际社会引起强烈反响,《》书评称其为了解中国革命的钥匙。

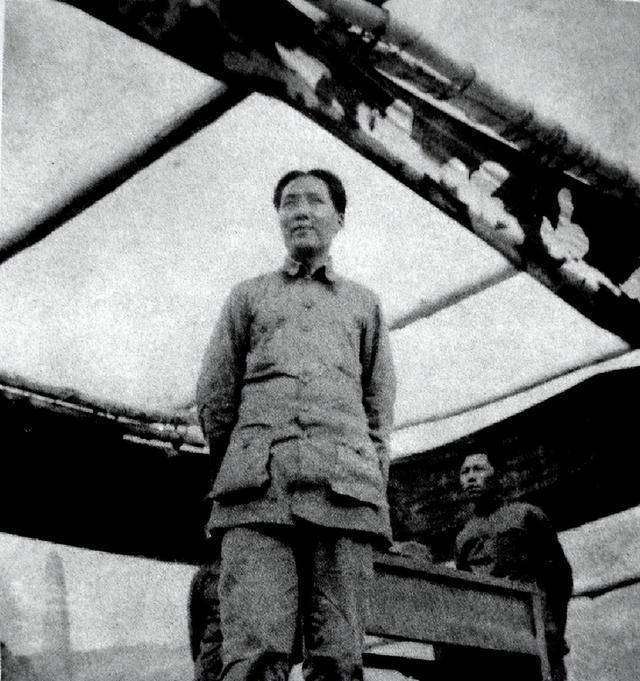

历史影像中还有美国记者埃德加·斯诺1936年拍摄的肖像。照片里的消瘦得令人心疼,破旧的棉袄松垮地挂在肩上,但深邃的目光却穿透镜头直抵人心。这张在保安县拍摄的照片,记录下长征结束后最疲惫却也最坚定的模样。他身后的土墙上还隐约可见手写的标语,桌上摊开的书籍和毛笔砚台,无声诉说着领袖在艰苦环境中的坚持。

1937年的一张合影中,与几位将领站在延安抗大的操场上。秋风卷起他宽大的衣角,凝重而坚毅的表情与远处操练的士兵形成呼应。当时日军已开始全面侵华,但照片中挺拔的身影仿佛在宣告:星星之火,可以燎原。

1945年重庆谈判期间的合影则更具戏剧性。与蒋介石并排而立,一个身着朴素的中山装,一个穿着笔挺的军礼服。在43天的谈判中,以惊人的智慧和胆识,最终促成了《双十协定》的签订。美国大使赫尔利在回忆录中写道:毛先生总能在僵局中找到突破口,他的辩证法思维令人叹服。

1947年胡宗南部队进犯延安时拍摄的照片则展现了另一面。中央机关撤离前夕,坚持要最后离开。照片中他站在王家坪的院子里,身后是正在装车的文件箱,眉宇间的忧思与决然令人动容。警卫员回忆说,主席临走时还特意嘱咐要把窑洞打扫干净,我们很快就会回来。

最激动人心的莫过于1949年开国大典的历史镜头。城楼上,用浓重的湖南口音向世界宣告新中国的诞生。摄影师捕捉到他按下电钮的瞬间——微微颤抖的手指,眼中闪烁的泪光,还有广场上如潮的欢呼声,共同铸就了这个永恒的经典画面。

1. 环球网《镜头里的延安岁月:与外国记者》,2014年10月13日